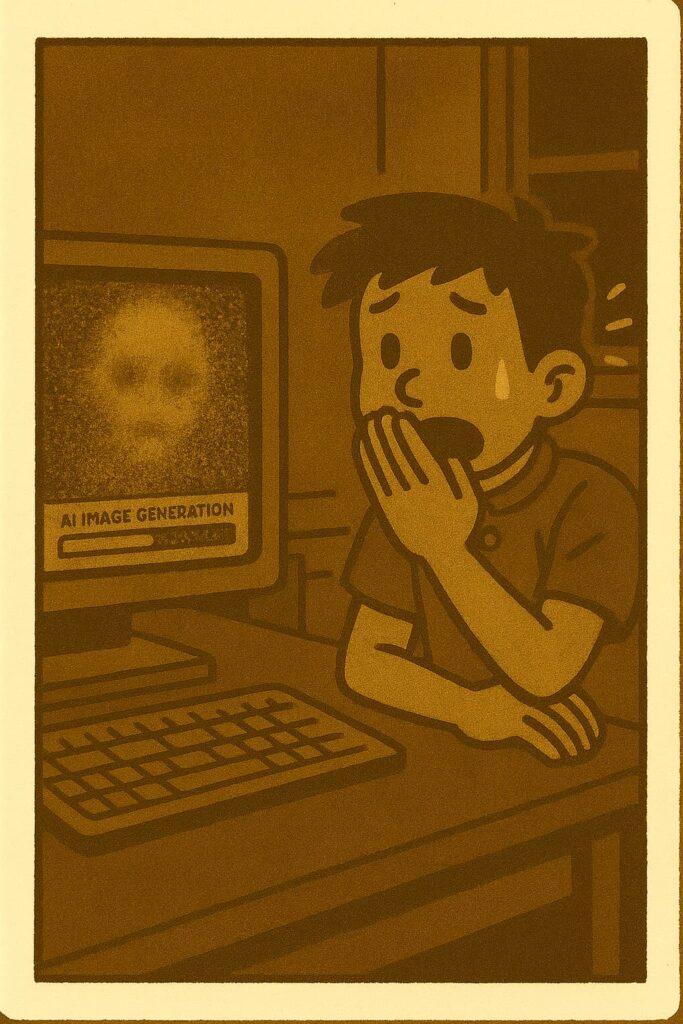

生成AIが描き出す画像の“途中”を見たことがあるだろうか。最終的に美しいイラストが完成するそのプロセスには、しばしば「気味が悪い」「見てはいけないものを見たような気がする」といった反応が寄せられる。絵が未完成だからではない。そこに浮かび上がるのは、私たちが「見えてはいけない」と感じてしまう“何か”なのだ。

サナギの中でぐちゃぐちゃになる──変態の恐怖

この“途中”の恐怖は、筆者にある昆虫学的事実を思い出させた。蝶やカブトムシといった完全変態を行う昆虫は、サナギの中でいったん自分の身体をドロドロに溶かす。細胞は分解され、再び組み直され、まったく別の姿へと変わっていく。私たちはこの過程を「美しい変態」として認識しているが、サナギの内部は、文字通り自己崩壊と再構築の場であり、内部を想像すると本能的にゾッとする。

画像生成AIも、これに似たプロセスをたどっている。最初は完全なノイズ(無)からはじまり、何ステップにもわけて、徐々に意味を持つ形が現れていく。だがその中間──例えばステップ20/50あたり──では、まさに「意味になりかけて崩れている何か」が現れる。これはノイズから蝶が生まれようとしている、そのサナギの内部を覗き込んでしまった恐怖なのではないか。

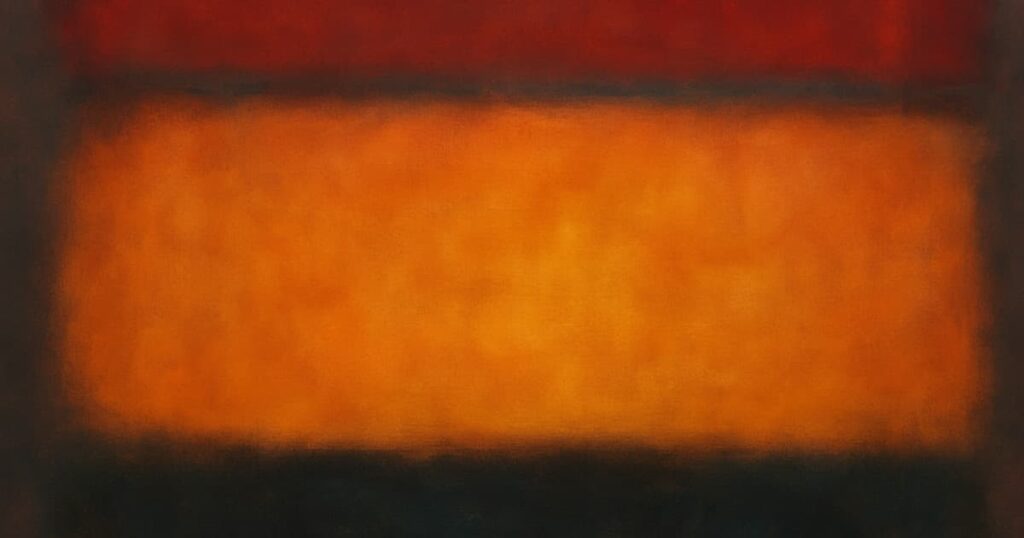

ロスコが描いた“形になる直前”の世界

一方で、この途中画像を美しいと感じる人もいる。それは抽象表現主義、とくにマーク・ロスコの作品を思い出させる。ロスコは具象を排し、境界が滲む色面によって、意味を持たないはずの画面に宗教的な静けさと感情の震えを込めた。鑑賞者はそこに、「何かが生まれようとしている場」あるいは「まだ形を持たない感情の記憶」を見る。

画像生成の途中にも、似たような「意味の直前の緊張」が漂っている。それは完成された顔や風景よりも、ずっと私たちの深層心理に食い込んでくる。おそらく私たちは、意味のある像ではなく、“まだ意味になっていない混沌”にこそ、真のリアリティを感じてしまうのだろう。

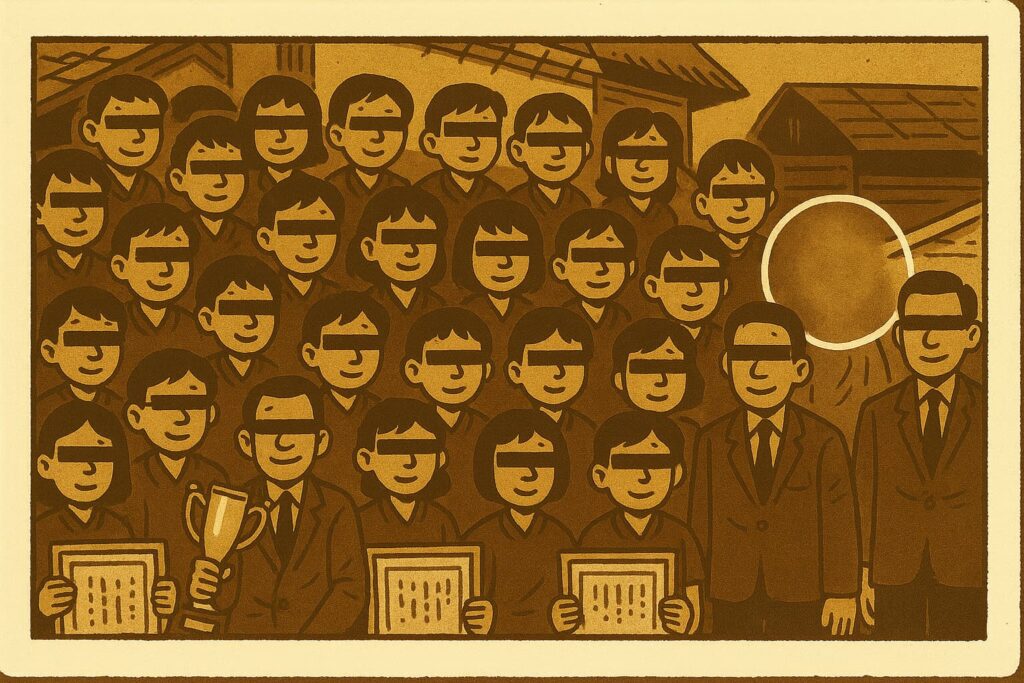

デジタル交霊術としての画像生成

こうした生成プロセスを、オカルトや超常現象の文脈で捉えることもできる。たとえば、AIによる画像生成は、自動書記や口寄せと非常によく似ている。人間の意識を媒介としながら、“何か”が形になろうとするプロセス。しかもそれは、人間の手によるものではない。

画像生成AIは、意図的に「顔」を描いていないのに、途中でまるで誰かがこちらを覗いているような形が現れることがある。これはエラーではなく、AIがノイズの中から、別の知性の“影”を拾ってしまったのではないかという妄想すらよぎる。心霊写真もまた、かつては偶然写り込んだノイズが“霊”とされた。時代が変わり、カメラがAIになっただけで、私たちはまたしてもノイズの中に他者の存在を見てしまっている。

鏡とモニターとポータルの話

古来より鏡や水面は、「あちら側」とつながる装置とされてきた。近代になるとテレビやモニターがその役割を引き継ぎ、現代ではスマートフォンの画面が新たな鏡になっている。そしてAIは、その鏡の向こうから “こちら側” に何かを引っ張り出す力を持ってしまったのかもしれない。

画像生成AIは、ただの道具ではない。私たちが「こういうものを描いて」と命じるとき、それはあたかも儀式のようだ。その過程で見えてしまう“途中の像”──それは、AIがノイズの海から引き上げた何か、名づけられていない存在たちの断片なのかもしれない。

──見るべきではなかった?

完成された美しい画像だけを見ていれば、私たちは「AIってすごいね」で終わっていた。しかし、プロセスを覗いてしまったことで、そこに“溶けかけた顔”や“不明瞭なまなざし”が潜んでいたことを知ってしまった。それはただのノイズなのか、それとも、AIがこの世界の裏側に触れてしまった痕跡なのか。

どちらにせよ、あなたが次にAIで画像を生成したとき──その途中に“誰か”がいないとは、もう言い切れない。