”写メール”という言葉が急に死語になった気がする。写メール略して”写メ”。若い人はもちろん知らないだろうが、主に携帯電話に内蔵されたカメラで撮った写真をメールなどに添付して送る、という行為を指して使われた言葉だった。「写メる」などと動詞として使われたりした。

携帯カメラと“偽心霊写真”

携帯にカメラが付いたのは2000年のこと。J-PHONE (現ソフトバンク) が発売したJ-SH04という機種が世界初だった。たった11万画素の玩具のような内蔵カメラではあったが、これは相当にエポックメイキングな出来事だった。筆者はこの機種を秋葉原の中央通りの交差点にあった携帯ショップまで授業をサボって買いに行った覚えがあるのだが、まあそんな個人的ノスタル話はどうでもいい。

その年か年明けかは忘れたが、関東地方に結構な雪が降った。私は携帯のカメラのレンズにわざと水滴を付け、雪をバックに自分の顔を撮影した。写真は低画素の影響もあり、とても上手く〈顔の表情部分だけ写っていない〉という不気味な写真を狙い通りに撮ることが出来た。これを友人に「ほれ心霊写真」と冗談で写メしたのだが、友人はどうやって撮影したのか、説明するまでわからなかったらしい。アナログな方法で撮った、デジタルな偽心霊写真を、最先端のインターネットを介して送信するというのは、ちょっと不思議な経験であった。

デジカメに霊は写るのか?

携帯にカメラが付いたことで、写真はそれまで以上に身近なものになった。その頃の私が疑問に思っていたのは「はたしてデジカメに心霊は写るのか?」だった。フィルムは歴然と化学反応だが、デジカメはレンズを通して入ってきた光を電気信号に変換して画像データとして記録する。メカニズムが違う以上、霊という不確定な存在がデジカメで記録できるのか?は甚だ疑問であったのだ。しかしその後、携帯電話などデジタルで撮られた心霊写真は続々と登場する。

マニラ心霊写真という怪事件

初期の携帯カメラで撮られた心霊写真とはどんなものだったのか?ここに一つの実例がある。『マニラの心霊写真 (Manila ghost photo) 』と呼ばれるものだ。

「2003年のある日、フィリピンのケソン州イーストウッド・シティで遊んでいた二人の少女が、見知らぬ人にスマートフォン(Nokia 7250)で写真を撮ってもらった。撮った写真は奇妙なものだった。右側の少女の横に幽霊のような存在がいて、彼女の腕を掴んでいるように見えたのだ。二人ともその時、他者の存在や身体への接触を感じていなかった。また、カメラ付き携帯電話で撮影されたため、二重露光は不可能だった。」

ネット上では「最高の心霊写真」とも評される一枚だが、確かに不気味なものだ。右側の少女の肩付近を掴む腕がはっきりと写っており、ぼんやりとした人間の全体像も見える。服を着ているようでもあるし、裸のようでもある。顔のようなものも見えるが、表情はわからない。

この写真は2003年頃にネットに投稿されたとされる。ノキア7250という携帯電話の発売も2003年で、時期としてのズレもない。なおこのモデルも画素数は10万画素程度だった。

懐疑と検証、それでも残る謎

この腕は何なのか?本当に霊なのか?最初に見たときは、単にもう一人の人物がいて、シャッターを切る瞬間に動いてしまい、ブレたのではないかと思った。また悪戯で意図的に作られた可能性も当然、感じた。この頃にはフォトショップなどの画像編集ソフトも身近なものとなっていたし、実際これは『GhostCam』という心霊写真を作るアプリによるものだとも言われている。

だが世界中の懐疑派が調査したものの、完全な答えには辿り着けなかった。少女たちは誰なのか、いつ撮影されたのか、そして実際に撮影場所はマニラだったのかも含め確証が得られていない。情報が少なすぎるのである。

デジタル心霊写真は供養できるのか?

と、ここで筆者は思う。昔の心霊番組などでは募集した心霊写真を霊能者が「お祓い」することがあった。80〜90年代にお茶の間を賑わせた霊能力者、宜保愛子の本などにも心霊写真の供養の方法などが書いてあった気がする。ではこの『マニラの心霊写真』のように、スマホなどで心霊写真が撮れてしまった場合、どのように処理すればいいのか?

調べると、デジタルで撮影した心霊写真のお祓いを請け負う神社やお寺があった。デジタル心霊写真をプリントしたものを送付すると、お焚き上げをしてくれるらしい。また写真と一緒にSDカードなども同封して送ると供養してくれたりするらしい。

しかし例えば撮れた心霊写真を写メってしまった場合はどうなるのか?この写真のように世界中にばら撒かれてしまった場合は?送られた方の端末も供養しなければならないのか?ならばどれだけの携帯やPC、或いはサーバーを除霊しなければならないのか?このへん、有識者にお話を聞きたいところである。

心霊写真の”役割”の変遷

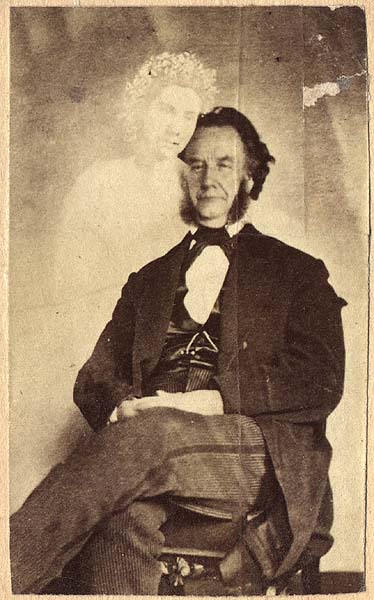

19世紀に霊媒のウィリアム・マムラーや写真家のエドゥアール・ビュゲが銀版写真で撮影した初期の心霊写真は、ある種の「癒やし」として近親者を亡くした人々に望まれたという。その後、写真がフィルムへと移行する頃には、心霊写真は恐怖の対象となっていた。その後デジタルカメラへと進化し、 世界中の人間がスマホとしてカメラを日常的に使いこなす時代の中で、心霊写真はどこへ向かっているのだろう?

最近聞いた話では、スマホで撮った写真から編集アプリを使って人物を切り出そうとすると、全く何もない空間を切り取ったりするのだという。心霊写真そのものよりも、こういった体験出来る怪奇現象の方に人々の興味は移っているのかもしれない。

動画時代に押される“静止画の怪”

90年代後半を起点としたデジタル以前と以後で、心霊写真の持つ意味合いが変わったと筆者は考えている。昨今、これだけSNSが発達している割には、心霊自体はともかく、心霊写真が話題になることは少なくなったと感じるのだ。明らかに動画に押されている。霊魂も「どうせ映るなら動画だろ!」とか思うのかもしれない。

彼らも元人間。どうせなら目立ちたいのだろう。それは心霊写真が結構、カメラ目線が多いことでも納得いただけるだろう (?) 。死してなお人間の承認欲求は消えないのだろうか?個人的には心霊よりそっちの方がコワい。

テレビの夏の風物詩、そして“顔にゅー”の恐怖

昭和や平成の時代、夏になるとテレビではオカルト番組が沢山放送されていた。番組内で紹介される恐ろしい心霊写真がトラウマになっている筆者としては、やや寂しい昨今である。

なお、私の中で今でも最恐の心霊は、通称「顔にゅー」という家庭用ビデオで撮影された動画である。あれは今の若者が見るとどう感じるのだろう。さあ検索して私と同じトラウマを刻もう! (閲覧注意)

【参考】

moonmausoleum「The Girls in Manila and the Ghost Photo」